| 精工舎/大型大理石筐体置き時計 |

| 新規追加 2009年 4月29日 |

| |

|

| 概略寸法 |

幅35cm×高さ24.5cm×厚み14.5cm / 重量約15kg |

| 文字板 |

ペイント文字板 |

| 仕 様 |

8日巻/テンプ振り/半打ち付き渦ボン打ち |

| 時 代 |

昭和初期〜中期頃 |

|

| |

精工舎(服部時計店)は明治25年、創業者服部金太郎により東京市本所区石原町に産声を上げます。翌年には同区柳島町に移転し、それまでの家内工業的製造から動力を導入し本格的な時計製造が始まりました。工場移転後の発展は目覚ましく、10年を経ずにして早くも国内トップクラスの大時計メーカーに成長しています。今や世界に冠たる「SEIKO」ブランドとなったセイコーホールディングスの礎は、この頃より着実に築かれ続けて来たと言っていいでしょう。

この時計は暖炉の上などを飾るいわゆるマントルクロックの一種と言っていいでしょう。この種の石筐体による大型置き時計ではレリーフ形、家形、教会形など多く、やや派手目の装飾時計が目立ちます。しかしこの時計では大変品のいい落ち着いたデザインで、装飾的な派手さはまったくありません。見方によってはそれがかえって個性的とも言え、他を圧倒するような存在感あるたたずまいです。左右の円柱状部分は化粧大理石貼りで、後方に向けてソリッドとなっています。約15kgと言う重量級筐体の半分程度は、おそらくこの部分の重さが占めていると思われます。

Seth Thomas のOGクロックでもお話ししたように、日本では掛け時計に比べマントルクロックはあまり馴染みがありません。舶来品を除けば国内でこの種の大型置き時計が全体に占める比率は、ひょっとして住宅の欧米化とリンクしているかもしれません。さすがに15kgもあると日本家屋ではちょっと床の間の棚に、・・・・って訳にもいきませんからね。 |

| |

| |

|

入手時外観

パッと見の外観はこの種の石筐体に良くある当たりや欠けもなく大変きれいです。

後ろから見ると裏側下部に右写真のような一部欠損もあるのですが、普通に時計として前から見るには分かりません。表面も大理石らしいいわゆるマーブル模様がきれいに出ており、左右円柱状部分の上下に控え目な黒御影石のラインがアクセントとなり全体を引き締めています。外観側は十分なツヤも残っており、目立つ曇りやスレもない大変いい状態の筐体です。裏蓋の緑青は愛嬌と言うことで・・・・^^; 黒い底蓋は木製で、ナットで何か固定されているようです。 |

| |

|

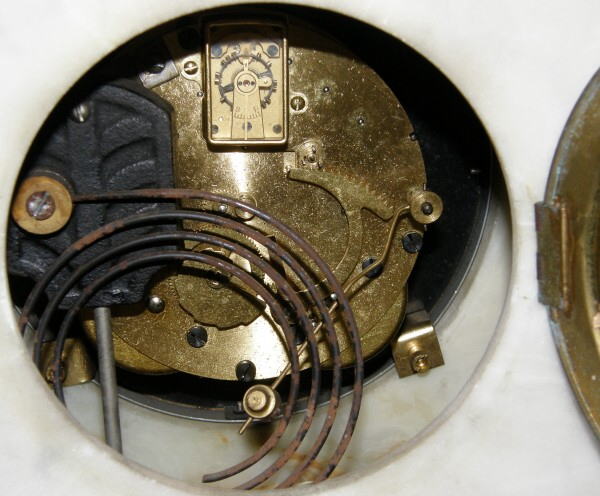

入手時機械

真鍮製の裏蓋を開けると丸く厚い地板の機械があります。上にカバーに入ったテンプ、その下にボン打ち機構、地板の奥左右に香箱入りゼンマイ、更に手前には渦ボンが固定されています。地板に鍵Sマークが付いていますが、ちょうどボン打ち機構の下となるためパッと見では気づきません。視認できる範囲で他に刻印の類はないようです。

入手時、時計側は動くもののボンがおかしい状態でした。たまに小さく音がすることもあるのですが響きのない変な音です。まったく打たなくなることもあります。

ボン打ちのハンマーがなぜか渦ボンの先端を叩くように曲げられており、しかもハンマーの側面で叩いています。なるほどこれじゃ変な音にもなるでしょう。単に前オーナーが知らなかっただけなのか、何らかの理由があって曲げたのか分かりません。 |

| |

|

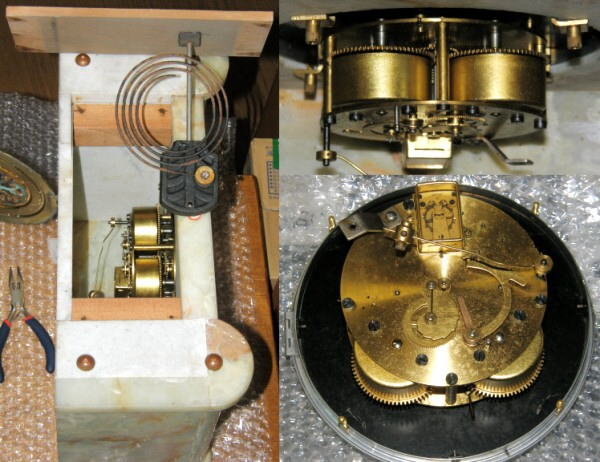

機械の取り出し

木製の底蓋を外すのはちょっと大変でした。四隅の木ネジが共に完全に錆びており、4本中まともに緩められたのは1本だけ。2本はネジの頭が錆びで磨り減りドライバーが引っ掛からず、もう1本は緩めようとした途端「パキッ」と音がして途中で欠けちゃいました。外れない2本はドリルで小穴を開けた後、太いドリルでネジの頭ごと取っちゃいます。外した底蓋にはボンの支柱が固定されていました。

機械は右上写真や上の写真でも分かるように、表の化粧板にL字のアングル4個で固定されていました。曲げられていたハンマーはとりあえず適当に延ばしておきます。 |

| |

|

文字板と部品

文字板は金属製ベース板にブリキのペイント文字板という二重構造です。多少の汚れやスレはありますが経年のいい雰囲気です。また文字板ガラスは曲面ガラスで、多少の曇りがある他目立つ汚れや傷はありません。機械と文字板は3個所のピンで固定されています。 |

| |

|

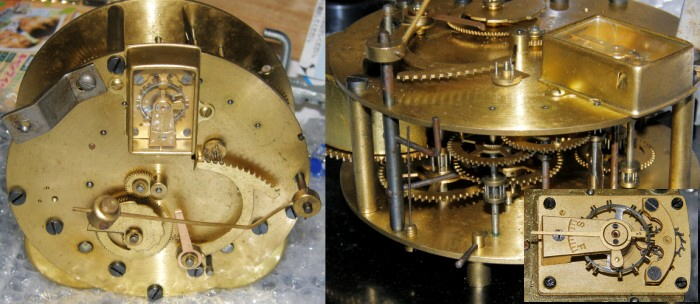

機械

何はともあれ肝心なのは機械です。パッと見きれいで非常にいい状態と思われます。

鉄部品に見られる多少の錆は愛嬌として、目立つ汚れや磨耗もありません。ゼンマイを巻けば時計側は普通に動き始めました。カバーに入ったテンプ周りは精緻に高級感溢れ、受けはルビーのようです。ボンは30分の半打ち付きです。

さて、そのボン打ちが止まっちゃう件、入手時点でゼンマイはいっぱいまで巻いてありました。指で長針をくるくる回す限りは正常に打ちます。ところが時計任せで様子を見ると時打ちはするものの、半打ちの際振り上げたハンマーが途中で止まってしまいます。一度この状態になると時打ちも止まってしまい、結果的に以後のボン打ちが停止してしまうと言う状態でした。 |

| |

|

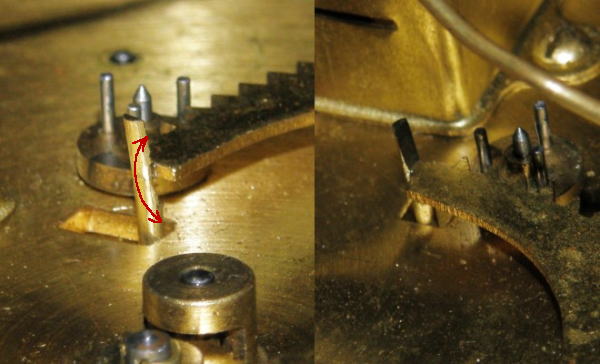

ボン打ち補修

ボン打ちの様子をあれこれ確認し原因が分かりました。半打ち時のレバー押し動作がわずかに足りなかったのです。機構動作を知らないと分かりづらいと思いますが下記のような原因でした。

半打ち付きの時計では長針軸に時打ち用と半打ち用の2つの押しピンがあり、そのピンが30分毎にレバーを押し、連動したストッパーピンを引き上げボン打ちスタンバイ状態となります。掛け時計でも置き時計でも時打ち5分前くらいに、小さく「シャッ」と聞こえる音がそれです。ボン打ちはその押し動作が次に逆戻りするのをきっかけとしてスタートしますが、この機械では半打ち時の押し動作がわずかに足りずスタンバイ状態とならずに戻っちゃっていました。観察する限り押しピンに曲がりなど異常は無く、押される側のレバーに経年の磨耗があるようです。針を指で回すと動作し、時計任せのゆっくりした動作では動作しないというホントに微妙な範囲の押し加減でした。

対策は押しピン付近の修正が出来ればいいのですが、なにぶん機械の中心にあるためすべてをばらさなければ困難です。そこで地板から外に出ているストッパーピンを目測0.2〜0.3mmヤスリで削り込みました。上左の写真でストッパーピンの赤矢印範囲をわずかに削り込んでいます。上右写真で明るく見える所が削った部分です。

これで時打ち半打ち共に正しくストッパーピンが外れスタンバイ動作となり、以後ゆっくりした時計動作の動きでもなんら問題なくボン打ち動作をするようになりました。 |

| |

|

底板補修

錆び錆びの木ネジを外す際傷ついた底板をタイトボンドで接着補修します。筐体への固定は欠けたネジが筐体側に残っているため、新たな個所に下穴を開け新しい木ネジで固定しています。 |

| |

|

再組立

組み立て直し、最後に半球状の銅製足部分にフェルトを貼り付けておきます。何しろ15kg

もありますから、木製テーブルに置くとテーブル側が傷ついてしまうのです。

機械は1回の巻き上げで10日程度は余裕で動きます。時間の狂いも少なく補修したボン打ちも問題ありません。やや低く控え目な渋い音です。 |

| |

| |

|

| |